29/05/2011

L’œil invisible, de Diego Lerman

« Fidèle à un cinéma argentin plus que jamais travaillé par l’asphyxie et l’enfermement, le quatrième film de Diego Lerman dissèque les pulsions d’une jeune surveillante de lycée paralysée entre feux libertaires et tentations autoritaristes, à l’aube de la guerre des Malouines. » (Laura Tuillier)

Bande annonce :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19209727&cfilm=180615.html

Buenos Aires, mars 1982, la dictature militaire est encore au pouvoir et modèle la société dans un contexte antisubversive. María Teresa est surveillante au Lycée National de Buenos Aires, qui forme les futures classes dirigeantes du pays. Elle a 23 ans, elle est timide, donc sèche et brusque avec les élèves, et se porte volontaire pour les espionner. Avec la protection de M. Biasutto, le surveillant en chef, qui décèle tout de suite en elle l’employée zélée, elle devient l’œil invisible des élèves, surveillant leurs conversations et leurs allers et venues jusque dans les toilettes des garçons où elle croit ou prétend que ceux-ci fument alors que c’est expressément interdit.

Contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, le film ne tourne pas autour d’une critique de l’éducation que donne la dictature, ni sur la façon d’exploiter les faibles qui se laissent impressionner par les dirigeants. En réalité, c’est un film qui, au delà du cadre étroit dicté par les autorités, raconte l’irruption de l’amour sensuel dans la vie de cette jeune femme ou plutôt jeune fille, qui vient en contradiction avec les règles qui lui ont été inculqués. Plus ou moins amoureuse d’un garçon du lycée, elle rêve d’un amour sans pouvoir le rendre réel, et, dans le même temps, épie le comportement des garçons dans les toilettes du lycée. Comprenant progressivement l’attitude de Marita, Carlos ou M. Biasutto, le surveillant général, tente dans un premier temps de la conquérir. Puis, l’ayant surprise dans les toilettes des garçons, il décide de la violer, pensant qu’elle ne dira rien, tellement elle devrait être honteuse de s’être laissé surprendre. Ce qu’il fait dans les mêmes toilettes des garçons, quelques jours plus tard. Ecrasée de honte autant que de douleur, elle sort de son sac un coupe papier et le blesse ou le tue. Elle sort alors du lycée, seule, la tête haute, dans les bruits de la contestation du régime au dehors du lycée, sans que l’on sache ce qu’elle devient et quelles seront les conséquences de cet acte : le surveillant général a-t-il été tué, Marita a-t-elle été identifiée en tant qu’assassin ?

La beauté du film tient sans doute à cette ambigüité du thème entre la critique d’un système collectif et totalitaire et la sensualité individuelle d’une jeune femme qui est encore vierge au moment du viol. Le premier thème qui est celui des apparences de la vie, cache le second, mais, semble-t-il, c’est bien le second qui prime sur le premier pour le réalisateur. En effet, la mise en images est faite presqu’exclusivement sur Marita que l’on voit s’interroger, marcher dans les couloirs du lycée, être surveillante jusqu’au bout des ongles, puis quelques secondes plus tard, se laisser aller à un onirisme sensuel qui la conduira vers le dénouement. Son visage et son corps sont au centre du film, mais de façon voilée.

06:58 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, femme, film |  Imprimer

Imprimer

28/05/2011

Promenade en bicyclette dans Paris

Partir le nez au vent, sans même savoir où vous allez. Un tour de pédale et vous voici parti dans la magie d’une ballade au soleil avec un petit vent qui vous pousse lentement. Voie cycliste parmi les piétons, sereine jusqu’à leur rythme parce qu’ils tiennent la chaussée qui vous est pourtant réservée. Peu importe, il n’y a rien à faire qu’à le faire en prenant plaisir de tout, y compris les obstacles humains (hommes parlant ensemble, amoureux enlacés, vieilles femmes marchant à pas menus, enfants se précipitant sous les roues) ou techniques (feux rouges ; feux tout court, rarement ; feux follets très, très rares ; poubelles vertes ; barrières rouges et blanches de travaux ; voitures immobilisées sur la voie cycliste).

Je roule le nez en l’air, sauf lorsque je me trouve dans une rue bordée de platanes qui projettent dans vos yeux ouverts sur la vie leurs fruits entourés de poils qui forment des petits tas de coton ocre sale sur les trottoirs et qui viennent se planter dans votre regard pour le contraindre à ne rien voir. Et pourtant, vision de quelques boutiques qui défilent, colorées, emplies de marchandises étalées avec art. Parfois un vélo rapide, monté par un sportif « casqueté » et en short bleu, double vite, la tête baissée, évitant les piétons par de larges circonvolutions, freinant parfois debout sur les pédales dans un dérapage contrôlé et majestueux, laissant derrière lui le souffle de la vitesse.

Je double aussi des vélocipèdes désenchantés, pilotés par des dames aux jupes étroites pédalant les genoux serrés, les fesses encouragées par une large selle, noire de préférence, remuant leur changement de vitesse en permanence pour se donner l’illusion d’une utilisation optimum de leur engin. Elles avancent comme dans la vie, craintivement, mais avec hauteur, juchées sur leur appareil de fer comme les généraux en statue équestre. Ralentissement sévère à chaque carrefour ; accélération lente, mais certaine, sur le plat, en ligne droite, sans piétons ni obstacles. Puis retour à la normale lorsqu’un pigeon audacieux passe sous leur nez.

Parfois s’entend au passage la remarque désobligeante d’un piéton qui a, bien sûr, tous les droits puisqu’il marche sur ses pieds, fait extraordinaire, insolite, qui mérite un respect absolu sans aucun commentaire.

D’autre fois, moins souvent, une voiture tourne devant vous, vous coupant la route, contraignant à un coup de frein suivi de dix coups de pédales avant de reprendre le rythme idéal de la ballade idéale dans un Paris idéal.

Entrée dans le bois de Boulogne, où le soleil pénètre en mi-teinte, où les bruits des voitures se font plus sourds, où les couleurs s’estompent. Vous roulez sans attention, laissant guider votre regard par tous les petits mouvements qu’une forêt laisse filtrer dans un après-midi ordinaire : un oiseau qui s’enfuit à votre approche, le changement d’attitude d’un baigneur de soleil, un frissonnement du feuillage lors de la venue d’une brise légère, le passage d’un autre cycliste qui vous croise, sifflotant, en rêvant.

Et vous pédalez, vous pédalez avec un plaisir immense, vous sentant libre de toute contrainte, dégagé de tout souci, de toute ombre qui pourrait fêler cette communion avec la nature enchanteresse. Pour un peu, vous vous envoleriez comme Elliot, l’ami de E.T., surmontant le lac pour vous poser sur une des iles ou encore doublant l’ensemble de voitures agglomérées en bouchons, immobiles et agacées de voir cet engin les survoler sans peine.

Plus de pensées, plus de fatigue, le retour à l’enfance heureuse des vacances à la campagne.

06:56 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, environnement |  Imprimer

Imprimer

27/05/2011

Musée Jacquemart-André

Cet hôtel particulier fut édifié à la fin du XIXe siècle dans le nouveau Paris d’Haussmann par Edouard André et son épouse Nélie Jacquemart, couple de grands collectionneurs.

C’est un vrai musée. Tout y est grandiose, arrangé en décor, les chaises alignées le long des murs, les tableaux suspendus symétriquement, les bustes mis en valeur sur leurs colonnes de marbre, dorures sur les boiseries à profusion en imitation des salons Napoléon III du Louvre, voire du château de Versailles pour les grands salons. Des portraits d’hommes altiers, sûrs d’eux-mêmes, satisfaits de se retrouver suspendus en d’aussi augustes lieux, quelques femmes, rondelettes et joliment nues ou plus mûres et sévèrement habillées. Un seul portrait dénote sur les autres, celui de la comtesse Skavronskaia, d’Elisabeth Vigier Le Brun, dont nous parlerons prochainement.

Le décor est imposant, voire solennel, mais ce n’est qu’un décor dans lequel on imagine femmes et hommes figés dans une semi-immobilité, raidis par des vêtements ajustés, se souriant sans rire franchement, buvant des rafraichissements en écoutant d’une oreille distraite une musique qui n’est qu’un fond sonore. Tout est à sa place et tellement bien à sa place qu’on a du mal à imaginer autre chose que ces alignements de portraits, de bustes, de chaises, de commodes, de tapisseries.

Quel étouffoir ! Paris du début du XXème siècle, un Paris qui ne sait pas ce qui l’attend et qui vit au rythme des fêtes. Notons que l’on retrouve dans ce musée le même style de public que le musée lui-même : retraités aux cheveux rares ou en bouclettes-mamies, groupe de cheftaines en mal d’explications et qui parlent bien sûr des dernières expositions qu’elles ont vu sans s’intéresser à celle qu’elles visitent. Très peu de jeunes, pas de rire, l’oreille collée à l’audioguide écoutant sagement les commentaires savants du « cicérone sonore individuel ». Seules quelques mères juvéniles, leur enfant sur le ventre, errent dans les salons en attendant l’heure du biberon.

07:10 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, musée, culture |  Imprimer

Imprimer

26/05/2011

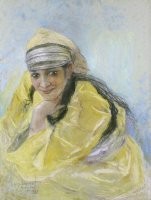

Portrait de Mademoiselle Carlier, par Lucien Lévy-Dhurmer (suite de la visite aux impressionnistes du musée d’Orsay)

Un autre très beau tableau, le « portrait de Mademoiselle Carlier », dite la Dame au turban, peint en 1910 par Lucien Lévy-Dhurmer.

Lucien Lévy-Dhurmer est un excellent portraitiste qui s’inspire d’un certain idéalisme qu’il aime teinter de mystère. Ce portrait, pastel sur papier collé, est particulièrement beau, avec un art du visage et du regard extraordinaire qui seuls ressortent du dessin parmi les flous voulus de la robe blanche et des coussins bleus.

Cette Mademoiselle Carlier ferait encore rêver beaucoup d’hommes ainsi étendue sur ces coussins comme sur une mer au petit matin. Dommage cependant que la main gauche de cette demoiselle qui tient un livre, soit aussi grossière et comme ne lui appartenant pas.

Lucien Lévy-Dhurmer fut fortement influencé au début par les préraphaélites et les symbolistes.

Voyageant beaucoup, il parcourt l’Orient, c’est-à-dire le Maghreb, la Turquie, la Syrie, la Perse, le Maroc. Il en ramène des paysages et des portraits pittoresques.

Il s'inspirera plus tard, principalement pour la composition de pastels, d'œuvres musicales de Beethoven, Debussy ou Fauré, tel l’« Évocation de Beethoven », exposée au Salon de 1908. Ainsi la « sonate au clair de lune », nu féminin vaporeux enrobé d’un bleu qui prête à la rêverie.

Dès 1920, il s’intéresse de plus aux œuvres littéraires, et plus particulièrement, aux Fables de La Fontaine.

06:51 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impressionnisme, orientaliste, beethoven |  Imprimer

Imprimer

25/05/2011

Gnossienne n°3, d’Erik Satie

Une bonne interprétation, mélancolique, ni trop vite, ni trop lentement, mais quel dommage ce choix de prise de vue :

Une autre interprétation qui laisse le rêve courir à la surface de la peau :

Une troisième interprétation qui accélère probablement un peu trop l’énoncé du thème, mais qui soutient un rêve serein :

Enfin, une dernière interprétation, tout aussi bonne, permettant une autre entrée dans la musique de Satie :

Un rêve éveillé.

Le thème s’annonce une première fois, très simple, en deux phrases musicales, comme un souvenir qui surgit dans la mémoire, sans qu’il constitue réellement une pensée précise. La première phrase, de 3 notes doublées, est reprise dans la seconde, de quatre notes, doublées également, comme une sorte de réminiscence vague de la première, un peu différente, mais avec le même rythme et la même tonalité, comme une évocation plus précise. L’ensemble du thème constitue une mélodie en écho, précise, mais donnant une profondeur insolite à son énoncé. C’est un souvenir de repos dans la campagne, un jour de printemps, en haut d’une colline, et vous contemplez à moitié endormi le paysage qui s’étend à vos pieds, calme, silencieux, presque sans mouvement. L’eau y coule au fond d’une petite vallée et ce sont les chatouillements de ses variations qui créent cette musique enjôleuse. On l’entend de loin, comme un vague rappel d’une vie chatoyante, mais ensommeillée.

Ce thème en deux parties est alors énoncé à nouveau et permet au cerveau détendu de relier ses impressions une nouvelle fois pour qu’elles puissent ensuite donner libre cours à leurs variations en changeant de ton. Ce changement de ton ne brise rien du rêve musical. Il reprend dans un même rythme une nouvelle version de la mélodie, une fois, avant de se lancer dans une phrase improvisée proche du thème initial, comme si l’eau ne s’écoulait plus avec la même saveur, multipliait ses frémissements et semblait dire : « Ecoutez-moi, je suis la permanence et l’immanence cachée, écoutez-moi, laissez-vous aller dans cette torpeur infinie et goutez cet instant ! »

Et le thème musical revient, dans un autre ton, plus bas, toujours aussi calme et enjôleur, une première fois, puis une seconde avant, à nouveau, de se lancer dans une envolée improvisée, comme si un papillon venait interrompre le charme de l’eau pour lui substituer son vol, léger, imprévisible, discontinu, mais serein. Et cette cascade de sons se renouvelle avant de se perdre dans l’accompagnement rythmé, peu audible, comme un soutien à la rêverie, mais jamais comme une harmonisation chargée de donner du volume à la mélodie. Cet accompagnement reste indépendant du déroulement de la mélodie, comme un léger souffle d’air dans la campagne qui ajoute à la sérénité du lieu.

En conclusion, retour de la mélodie initiale, toujours en deux phrases, 3 notes doublées, suivies de quatre notes également doublées, un première fois, puis une seconde, qui se termine par un ajout de deux notes doublées, montantes, sorte d’envoi vers la poursuite de ces instants de rêve.

Comme cette musique est belle de simplicité, de calme, presque de recueillement, non pas au sens religieux du terme, mais dans l’enveloppement d’un halo insaisissable qui donne à l’écoulement du temps une forme nouvelle, celle d’un absolu présent qui s’enfuit malgré tout lentement, si lentement qu’on le perçoit comme une durée illimitée. Paul Landormy (La musique française après Debussy, Gallimard, 1943), explique que Satie a la pudeur de ses émotions. En effet, on trouve dans sa musique une retenue secrète, comme un regret de la vie qui s’échappe par tous les pores de la peau.

Oui, malgré tout ce que l’on dit de lui, homme versatile, immoral, humoriste, impressionniste, prophète, éternel précurseur de nouvelles formes musicales, mais ne les exploitant jamais, Eric Satie est un grand musicien qui sait charmer l’esprit au travers de sensations quasiment corporelles.

Un site permettant de faire connaissance avec Eric Satie :

http://www.musicologie.org/Biographies/satie.html

Enfin, la partition :

03:31 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rêve |  Imprimer

Imprimer

24/05/2011

Dilatation d’espérances gothiques

Dilatation d’espérances gothiques

Je fume en fakir les lianes incurvées

De nœuds arboricoles. Allongé

Agrandi

J’agrandis encore le filet de fumée

Çà navigue lentement sur la peau

Jusqu’au sortir de l’immobilité

Silence

Le silence de la brume, le silence de la chaleur

Ou seulement celui de l’âme vide

Loi : la fumée pénètre le vide

Le vide s’échappe

Échappatoire

Confessionnal du désir, pleurs de la possession

Fermés sur la paupière

Lourdement, plus lourd chaque jour

Plus frêle aussi jusqu’à la transparence

Cloître d’hexagones

Je m’enferme au cœur des couleurs

La fumée pénètre l’âme

Je guette l’escalier indistinct

06:42 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

23/05/2011

Le partage de midi, de Paul Claudel

Le Partage de Midi est un drame en trois actes, écrit en vers libres, c'est-à-dire, comme le dit Claudel, des vers qui, « s'ils ne peuvent se scander », présentent une unité respiratoire, musicale, intelligible, émotive.

Il s’agit du drame séculaire de l’amour interdit, un mari, une femme et un amant, mêlé à un drame spirituel. Mésa, qui deviendra l’amant de Ysé, a voulu consacrer sa vie à Dieu et s’est retiré au fond du monde. Mais Dieu l’a refusé. Depuis, il erre à travers les continents à la recherche de son âme, pour l’instant sur un bateau, au milieu de l’océan, à midi. Il ne connaît pas de femme, il ne les aime pas et il rencontre Ysé, la femme idéale. Belle, elle est femme jusqu’au bout des ongles dans son désir de possession.

Mésa s’interdit de tomber sous son charme et pourtant il déclare à Ysé son amour. Ysé est liée à de Ciz par les liens sacrés du mariage, mais bientôt les deux amants passent outre. Alors Ysé et Mésa, vivant ensemble, s’aperçoivent qu’ils ne s’entendent pas. Le feu de leur amour les brûle et ils s’apportent l’un à l’autre la damnation. « Je ferai sortir de toi un feu qui te consumera. » Dans le mariage, il y a deux êtres qui consentent l’un à l’autre ; dans l’adultère, il ya deux êtres qui sont condamnés l’un à l’autre. Les deux amants se constatent irréductibles et se séparent. Mais l’amour les consumera toujours. Ysé est partagée entre la haine et l’ignorance qui lui prêche la raison, amis se laissera mourir pour l’amour que lui dicte son âme.

Ysé est une femme sensuelle et insaisissable. « Je pense que c’est une effrontée coquette », dit Mésa au début de la pièce. Almaric lui répond : « Vous n’y entendez rien ? C’est une femme superbe. » Il semble bien qu’ils ont raison tous les deux. Mesa est brisé lorsqu’il va céder à Ysé : « Pourquoi venez vous me déranger ? » Et elle lui répond : « C’est pour cela que les femmes sont faites. »

Mesa :

Tu es radieuse et splendide ! Tu es belle comme le jeune Apollon !

Tu es droite comme une colonne ! Tu es claire comme le soleil levant !

Et où as-tu arraché, sinon aux filières même du soleil, d’un tour de ton cou ce grand lambeau jaune de tes cheveux qui ont la matière d’un talent d’or ? Tu es fraiche comme une rose sous la rosée ! Et tu es comme l’arbre Cassie et comme une fleur sentante ! Et tu es comme un faisan, et comme l’aurore, et comme la mer verte au matin pareille à un grand acacia en fleurs et comme un paon dans le paradis.

Ysé :

Certes, il convient que je sois belle

Pour ce présent que je t’apporte.

01:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer

Imprimer