15/05/2011

Buttes-Chaumont

La campagne, et presque la montagne, à Paris. Quel dépaysement ! Créé par Haussmann sur demande de Napoléon III, le jardin (un véritable parc) des Buttes-Chaumont a été aménagé en 1866-1867 par Alphand et Barillet, sur les hauteurs dénudées (monts chauves, d'où Chaumont), d’une centaine de mètres d'altitude, qui forment le promontoire le plus occidental des collines de Belleville, à l’emplacement de carrières de gypse.

Tout fonctionne comme en ascenseur :

Rez-de-chaussée au ras du lac, là où l’horizon est bouché de verdure en profusion, comme les fumées produites par la lave d’un volcan façonnent un écran sur la surface du cratère.

Entresol, sur la droite, là où s’écoule des hauteurs un ruisseau dans des rochers en béton, imitant de façon satisfaisante le naturel d’un coin de vallée, étroite et déchirée, dans lesquelles se glisse imperceptiblement un cours d’eau se manifestant par des pépiements gracieux pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Premier étage, celui du petit pont suspendu qui permet de passer du sud-ouest au nord-est en enjambant l’eau plutôt jaune que verte ou même kaki et dont le fond laisse deviner un limon épais et collant. Il tangue un peu pour vous laisser apprécier cette traversée, comme un temps de pause en deux rêveries. L’eau peut contempler, le long des rives, sur une herbe accueillante comme les bras d’une femme imaginaire, quelques couples, généralement homme et femme, allongés, parfois même étroitement enlacés, qui donne l’illusion d’une nuit au bord de la plage d’Acapulco.

Deuxième et dernier étage, après l’enjambement, vers le simili temple, grec ou autre, qui domine les toits et dévoile un ciel de petits nuages blancs, se fondant parfois dans le bleu d’un azur vu d’avion. Au loin, Montmartre se profile comme une (petite) carte postale et vous contemplez Paris nord, si différent de Paris centre (ou ventre ?), mais dont le charme est plus dans l’humain que dans l’architecture. Tel un fakir suspendu sur son tapis volant, un étudiant, son sac à dos posé à côté de lui, lit en tailleur à hauteur des toits. Rien ne le distrait, ni le bruit d’une classe d’enfants qui passe, ni le silence subit, trou d’air dans le brouhaha de la circulation. Et tout autour de vous, des nuages de verdure, moutonnements subtils de vert foncé, clair, presque brun rouge ou encore argenté et frémissant du vent léger qui rafraichit.

Une jeune fille avance, vêtue d’une robe légère soulevée par ce même vent. Il gonfle le tissu et lui donne un air de bonhomme Michelin, sous la taille du moins, le haut restant à sa mesure, menu comme un oiseau aux ailes déployés lorsqu’elle lève les bras pour prendre une photo. Adonis, en marcel rouge, et Aphrodite, en marcel blanc, d’un tissu plus élégant, se font prendre en photo, appuyés mollement sur le parapet du temple. Trois grâces de trente cinq ans montent au temple, parlant fort, pour redescendre aussitôt, plus préoccupées de leur apparence, peut-on dire de leur beauté, que du paysage. Deux femmes d’âge mûr, assises de part et d’autre d’un banc, consultent deux plans de Paris semblables, échangeant leurs impressions par-dessus leurs sacs à dos les séparant. Si l’une se lève, l’autre tombe vraisemblablement, tellement elles sont assises aux bouts du bout du banc. Rassurez-vous, cela ne se produira pas.

Passage du pont, vu d’en bas et si haut, qui d’en haut mérite son nom de pont des suicidés ! Changement de décor : une prairie en pente, sorte d’alpage pour les parisiens étendus, panier repas à portée de main, certains et certaines en maillot de bain, s’épanchant au soleil, se retournant de temps à autre pour ne pas virer au rouge pâmoison. Nuage… Les silhouettes se revêtent, puis se dévêtent à la réapparition des rayons chauffants.

Alors vous vous dites qu’il est temps de repartir, sans toutefois que cette pensée ait un effet quelconque sur votre volonté et moins encore sur votre corps. Vous vous levez, faites quelques pas pour découvrir une vallée bordée d’un ruisseau et de quelques arbres de différentes essences auprès desquels les plaids et ceux qui les recouvrent font penser aux dimanches après-midi dans les faubourgs de Genève, là où la campagne et la montagne se confondent, à deux pas des immeubles envahissants.

Retour au rez-de-chaussée, passage sous le pont, si haut vu d’en bas, et découverte de grottes dont l’une se pare d’une cascade bruyante déversée par un « trou blanc » (voir Marcher sur un chemin de terre » du lundi, 02 Mai), comme un halo de lumière dans l’obscurité de la voute. L’eau coule, dévale, escalade les pierres, se joue de la lumière et de l’ombre, livrant une odeur sucrée et pourrissante qui donne à ce type de lieu un charme vieillissante, mais toujours rajeuni par le scintillement des gouttelettes dans les rayons d’argent d’une lumière rare, mais vive.

Fin du tour du lac, de l’étang, de la pièce d’eau, on ne sait pas bien. Là encore la pelouse et le spectacle d’étendues d’eau attirent l’amour ou tout au moins les couples aux balbutiements de l’art d’aimer, s’enlaçant sans vergogne au vue et au sus de tous, petits et grands.

Passage de la grille, tremblement du macadam au passage du feu vert, halètement des personnes âgées au passage du feu rouge. Quel bel après-midi à la campagne, presqu’à la montagne. Une éclaircie dans la vie parisienne, à l’image du petit clos entouré de grillage, plus vert et tendre que la pelouse presque jaunie qui l’entoure, à l’entrée du parc, où l’on s’attend à voir un âne brayant en écho aux pétarades des motos.

04:46 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : promenade, paris insolite, campagne |  Imprimer

Imprimer

14/05/2011

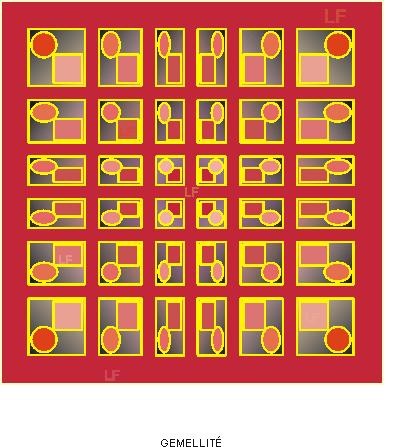

Gemellité

La gemellité est un phénomène naturel qui fit couler beaucoup d'encre. En quoi des jumeaux sont semblables, en quoi sont-ils différents ? Chaque cas est un cas particulier dès l'instant où l'on entre dans le détail des constats. Ce dessin symbolise les diverses formes que peut prendre ce phénomène. Il assimile les carrés au centre du dessin aux carrés des quatre coins, pratiquement semblables, en passant par une succession de variantes. Chaque carré d'un quart du dessin est différent, mais il est reproduit trois autres fois.

Quelle drôle d'idée !

Mais quel effet !

05:56 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op art, dessin |  Imprimer

Imprimer

13/05/2011

Détruire, dit-elle

"Détruire, dit-elle" est un roman de Marguerite Duras paru en mars 1969 aux éditions de Minuit.

1969 aux éditions de Minuit.

C'est aussi un film qu’elle a réalisé, avec Catherine Sellers et Michael Lonsdale.

Le décor : un périmètre dans la forêt où les gens viennent s’isoler, vivre eux-mêmes, s’apprendre à vivre eux-mêmes dans le repos. Ici les livres, qu’ils soient à lui, Max Thor, ou à elle, Elisabeth Alione, ne servent à rien, ils font partis du décor. Rien ne se passe dans cet hôtel, tout commence et rien ne s’achève, car aujourd’hui n’a plus de rapport avec hier. Le temps ne coule plus ou coule sans souvenirs, sans souvenirs d’impressions durables, sauf, peut-être, le souvenir de ce qui est et non pas de ce qui arrive.

C’est dans ce monde, où rien ne compte qu’être, que fonctionne la destruction comme cette musique des dernières pages, cette fugue de Bach qui s’arrête, reprend, s’arrête à nouveau, repart, jusqu’à ce qu’elle fracasse les arbres, foudroie les murs. Elle arrive en trois temps, trois actes du livre. Dans un premier temps, il n’y a rien, rien ne se passe, on regarde et Marguerite Duras pose le décor et ses personnages. Dans un deuxième temps, arrive Alissa qui est la destruction à l’œuvre et cette destruction place ses racines et les enfonce dans le décor subrepticement, imperceptiblement. Enfin, dans un troisième temps, les deux forces opposées, l’avenir avec le groupe d’Alissa, Stein et Max Thor et le passé avec Bernard et Elisabeth, s’affrontent et se déchirent, enracinant la destruction chez Elisabeth Alione sans qu’elle-même le perçoive, sans toutefois aller jusqu’au bout de l’acte, jusqu’à ce qu’il y a au bout de la destruction, c’est-à-dire la folie. La folie, c’est Alissa, l’inacceptation de tout état de fait, la destruction de tout le passé, donc de toutes les habitudes.

Les personnages maintenant : que sont-ils ? Il y a en fait deux forces en action, deux clans qui s’opposent. Ceux qui sont tournés vers l’avenir, qui savent ce que les autres ne savent pas, et ceux qui sont soumis au passé, qui ne savent rien, qui ne savent même pas qu’il y a à savoir, qui vivent de leur habitudes.

Stein sait. Il sait au-delà de la folie, vers ce vide qui est au-delà. C’est un sage, une sorte de moine, pourrait-on dire. Il se refuse à tout ce qui semble constituer la vie de chacun, le mariage, un métier, des projets. Il ne cherche rien, rien de ce que cherchent les autres. Il peut se permettre de faire des choses que les autres ne feraient pas, qu’ils appelleraient indiscrètes. Les autres ne l’intéressent pas vraiment, il les regarde comme on observe un troupeau. Lui-même ne l’intéresse pas. Il se contemple comme il examine les autres, sans retenue aucune (quelquefois j’entends ma voix, dit-il).

Alissa n’est pas encore allée au-delà de la folie, de cette folie apparente engendrée par la destruction. Elle est la destruction (détruire, dit-elle) et c’est en fait elle qui déclenche le drame, car rien ne serait survenu sans elle. Alissa sait, dit Max Thor. Mais que sait-elle ? se demande-t-il. Sans doute ne le sait-elle pas elle-même, n’est-elle pas capable de le formuler. Seul Stein pourrait le faire, mais Stein ne répond pas. Alissa comprend Stein d’instinct, intuitivement, elle le sent fémininement et Stein la comprend. C’est pourquoi l’amour naît aussitôt entre eux, ontologiquement, pourrait-on dire.

Max Thor n’est pas encore du même camp. Il cherche, il s’interroge, il observe à la manière dont regarde Elisabeth Alione. Quelque chose le fascine et le bouleverse dont il n’arrive pas à connaître la nature », aussi bien chez Elisabeth que chez Alissa. Il ne connaît pas Alissa, sa femme. Il la cherche, car il sait que c’est en elle qui doit être la réponse ; et ce problème, le seul qui le touche vraiment, s’effacera de lui-même, sans qu’il ait besoin d’en avoir la réponse, au cours du troisième temps du livre, au cours de l’affrontement. Alors il saura ce qu’est Alissa et Stein. Elisabeth Alione aussi le fascine. Il l’aime d’un amour différent de celui qu’il éprouve pour Alissa (amour inquiet et interrogateur, tourné vers l’avenir), d’un amour tourné vers ce passé qu’il ne peut encore quitter tout à fait, ne sachant pas l’avenir.

Enfin, il y a Elisabeth Alione, qui en fait n’existe pas en elle-même, c’est-à-dire en tant qu’être propre, individuel et personnel. Elle ne croit pas en elle-même. Elle croit à ce que les autres disent d’elle. « Elle est à celui qui la veut, elle éprouve ce que l’autre éprouve ». Elisabeth Alione, c’est le passé. Tout n’existe pour elle que par le passé et l’avenir lui fait peur, car aucun passé ne s’y rattache. Aussi a-t-elle peur des trois autres et surtout d’Alissa. Elle ne les comprend pas, parce qu’elle ne sait rien d’eux alors qu’eux savent tout d’elle. Une fois dans sa vie, Elisabeth Alione aurait pu être en tant que personne véritable, mais elle a eu peur de cette lettre du médecin qu’elle a montré à son mari parce que là encore elle avait peur d’un avenir différent du passé, inconnu. Puis elle a regretté son geste, parce que quelque chose en elle disait oui à la lettre. Sa maladie véritable venait en fait de cette contradiction entre ce qu’elle croyait être et e qu’elle était réellement, intérieurement. La destruction de l’ancienne Elisabeth commence le jour où elle rencontre Alissa, puis Stein. Elle découvre par l’intermédiaire d’Alissa la véritable cause de sa maladie. Elle ne peut plus redevenir ce qu’elle était auparavant, bien qu’elle ne s’en rende pas compte, et au delà de la peur qu’elle a d’abord éprouvé, elle découvre le dégoût (Ces nausées… Ce n’est qu’un début, dit Max Thor. Bien… Bien, dit Stein). « Il y a eu un commencement de… comme un frisson… non… un craquement de… du corps », dit Stein. « Ce sera terrible, ce sera épouvantable, et déjà elle le sait un peu ».

La destruction a fonctionné comme cette musique, cette fugue de Bach, qui s’arrête, reprend, s’arrête de nouveau, repart jusqu’à ce qu’elle passe la forêt, fracasse les arbres, foudroie les murs.

« Détruire dit-elle est le plus étrange des livres de Marguerite Duras. Il ressemble à une cérémonie dont nous ignorerions le rituel et suivrions néanmoins, fascinés, le déroulement. Comme l’indique le titre, c’est peut-être l’idée de destruction qui s’impose le plus directement à nous, et encore à condition que détruire ne signifie rien de brutal, de violent, d’explosif, mais soit plutôt synonyme de miner, saper, corroder... Il y a, bien entendu, dans l’œuvre de Marguerite Duras, nombre d’éléments qui portent en germe Détruire dit-elle. Mais l’essentiel serait plutôt dans un glissement, un décalage dans les mots ou dans l’image qui étaient parfois sensibles dans Moderato cantabile ou dans Le Ravissement de Lol V. Stein et qui, ici, nous entraînent dans un univers de folie, ou plutôt d’insidieux dérèglement mental : chaque mot, chaque geste pris séparément ont l’apparence de la logique, mais c’est l’enchaînement qui donne l’impression que l’esprit chavire. »

Anne Villelaur (Les Lettres françaises)

04:58 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, destin |  Imprimer

Imprimer

12/05/2011

Je te ressens, au plus profond de moi

Je te ressens, au plus profond de moi,

Comme un vol de libellules

Ou la vague tiède de mers lointaines

Et je vais dans la vie

Comme un miroir sans tain

Regarder passer les idées fixes

Ou les étoiles de mer

---

Merci à toi qui m’a donné

Et la joie et l’amour et la peine

Car en cette terre et sur ce jardin

Rien ne se cueille mollement

Je vais loin et longuement

Me recueillir en extase

Devant les fous et les bergers

Pour ensuite, pris de remord,

Conduire le troupeau au zénith

---

Reviens, me dit-on,

Mais où revenir :

Dans notre folie quotidienne ?

Devant les marches du perron ?

Dans ses pensées obscures ?

Dans les siècles qui viennent

Ou dans ceux écoulés et perdus ?

---

Plus rien ne sera comme avant

Lorsque tu te déchaussais

Au devant de l’armoire

Et que ton cou luisait d’attente

Lorsque tu criais toi

Et que tu pensais moi

Lorsque ta chaleur amoureuse

Revêtait de rosée tes pieds épars

Lorsque toute entière

Tu plongeais dans l’eau trouble

Des soirs et des matins sauvages

Et pendant le jour courrait

Partout et toujours

A la recherche d’un hypothétique plaisir

Que tu trouvais tapi au lit

De notre amour insensé

---

Oui, la vie m’a donné ta vie

J’en ai fait ce que tu voulais

Et, ensemble, nous marchons

En pleine liberté et délire

Vers les cieux dégagés

Et les prairies infinies

Nous tenant par la main

Sans perdre un seul jour

De ce qui fut le chant

D’un pauvre innocent

Et d’une tendre adolescente

Qui parcoururent les rues encombrées

D’une ville immense et délirante

En recherche d’un double

Unique et semblable

Que construit sans le savoir

Notre rencontre d’une nuit

---

Et, comme rien n’a une fin

Même pas les histoires

Qui restent dans les têtes

Et fondent lentement

Dans les pensées du jour

Je te renouvelle ma joie

Mon amour et le bonheur

Que j’ai trouvé en toi

Que j’ai exploré de mes lèvres

Que j’ai touché en doigts

Agiles et que j’ai regardé

Emerveillé, éperdu de conscience

Comme un souffle d’infini

Dans un monde arrêté

Sur ta beauté et ta tendresse

Sur tes lèvres entrouvertes

Et le don de ton amour

---

Je te ressens, au plus profond de moi,

Comme le papillon qui d’un battement d’ailes

Bouleverse le monde ignorant

A des milliers de kilomètres

06:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, poème, littérature, amour |  Imprimer

Imprimer

11/05/2011

Andante du concerto n° 21 pour piano et orchestre en do majeur KV467, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

« L'une des plus belles mélodies de Mozart et peut-être aussi l'une des plus belles de toute la musique. » (Olivier Messiaen)

http://www.youtube.com/watch?v=45drOlTTTA8&playnext=1&list=PLA416483FE1A90658

Magnifique interprétation d'Alfred Brendel.

http://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I&feature=related

Interprétation un peu ralentie et lourde qui gâche le plaisir.

Le thème du concerto est introduit par les violons, légers, furtifs, caressants, pour exploser ensuite par tous les timbres de l’orchestre en écho, puis il est à nouveau repris par les cordes, en écho. Alors le piano reprend la mélodie, discret et émouvant, telle les notes sereines d’un après-midi de printemps lors que les bourgeons se lèvent aux premiers soleils. Le thème se développe ensuite, serein, simple, avec le seul piano, ou chargé d’émotion dès que l’orchestre accompagne avec la puissance évocatrice de ses violons. La beauté du thème tient à cette harmonie entre la solitude du piano égrainant avec sérénité la mélodie et son développement par l’orchestre, comme en écho, mais y ajoutant toute la prégnance de ses possibilités évocatrices, grâce en particulier aux cordes qui associent la pureté du thème et un nécessaire rythme, léger, parfois douloureux, ou à d’autres moments joyeux avec modération, laissant une impression délicieuse de fraicheur et de mélancolie.

Le jeu d’Alfred Brendel est particulièrement juste, majestueux sans ostentation, fait d’une sérénité joyeuse, mais emprunte de gravité. La musique à l’état pur, sans fausse sentimentalité, ni virtuosité mal placée.

Cet Andante constitue le fond musical du film Elvira Madigan, film suédois du réalisateur Bo Widerberg, sorti en 1967, avec l’actrice Pia Degermark, un très beau film qui doit sa notoriété en partie à cette trame sonore qui accompagne cette histoire d’amour impossible entre Elvira Madigan, funambule dans le cirque de son père et Sixten Sparre, lieutenant de dragons. C’est leur escapade jusqu’aux derniers instants, tragiques, que conte le film, avec des images émouvantes d’un été dans la campagne.

Présentation du film :

http://www.youtube.com/watch?v=qi_J3_co3dQ&NR=1&feature=fvwp

La scène de la funambule :

http://www.youtube.com/watch?v=gxmwG-1j6DY&feature=related

La scène finale :

http://www.youtube.com/watch?v=5QU9wb0Q77E&feature=related

05:24 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, musique classique |  Imprimer

Imprimer

10/05/2011

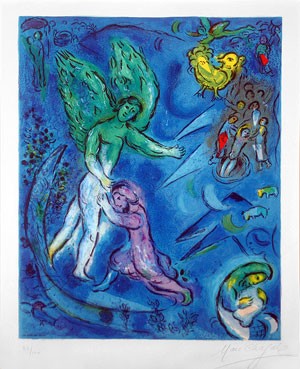

Marc Chagall, le peintre de la vie

Il est né le 7 juillet 1887 à Liozna, près de Vitebsk, en Biélorussie, naturalisé français en 1937 et est mort le 28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence.

« Pour faire de la belle peinture, il faut être bon ! », s’exclame Chagall. Bien que sa peinture ne soit pas toujours belle, elle respire cependant un indicible amour du monde et des êtres dans ce qu’ils ont de plus fragiles en eux, c’est-à-dire leur personnalité. Peintre du rêve, à l’inverse des surréalistes qui se sont enfermés dans leur vision, Chagall s’est tourné vers le monde dans un rêve d’amour perpétuel, inséparable de la nature humaine, avec tout ce que l’amour comporte : maternité, naissance, mariage, mort et bien d’autres choses encore. Par sa construction, chaque tableau représente le monde s’enroulant sur lui-même et ses sentiments, un monde fragile, soumis aux événements et à l’inéluctabilité du temps. Le tableau se pare de signes qui évoluent dans l’atmosphère comme les pensées au dessus de la rectitude du monde réel. Il est dommage que Chagall aime tant les couleurs vives qui vont parfois jusqu’à être criardes et peu harmonieuses. Pourtant certains tableaux montrent qu’il peut faire de la véritable peinture, s’attachant autant aux couleurs et à la composition d’ensemble qu’au dessin et aux motifs du sujet.

1910-1912 :

Une influence très nette de Delaunay, Rousseau et du cubisme naissant, mais déjà la dispersion des motifs et les couleurs crues. Un sens très marqué pour la paternité et la naissance : « Le marchand de bestiaux », dont la femme enceinte, comme un jeu de miroir dans l’avenir, fait présager par le ventre de l'âne une future maternité.

1914-1020 :

Les tableaux sont dans l’ensemble plus composés, les motifs moins nombreux, les couleurs plus adoucies.

« La maternité » (1914) : un des plus beaux tableaux dans un ton dominant bleu où éclatent le rose pastel et le jaune.

« Les amoureux de Vence » : Le regard vague de l’amour enfermé dans l’extase intérieure sous le soleil de la vie.

« Le mariage » (1917) : thème de l’amour et de la maternité où la femme pense déjà à l’enfant, sur un fond gris-noir comme la nuit, la fenêtre de la maison est éclairée d’un jaune chaud présageant la chaleur du foyer conjugal.

« La chute de l’ange » : un des plus beaux tableaux dans sa composition et ses couleurs. C’est la chute des croyances, le basculement du monde des idées au dessus de l’horizontalité de la matière et du monde matériel. L’ange est magnifique dans sa chute, rouge comme le feu (rappel des icones russes : rouge, jaune, or, violet, bleu de Prusse). Un homme à gauche tente de sauver les écritures, quelques symboles vacillent : le Christ, la musique, les animaux, le temps.

« L’arbre de vie » : un arbre d’une chaleur intense dans la nuit du tableau.

07:40 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer

Imprimer

09/05/2011

Diner campagnard

Arrivé subrepticement dans la maison accueillante

Nous entrâmes dans le salon chuchotant,

Après avoir salué l'hôtesse derrière son sourire.

Nous connaissions un couple, les autres inconnus

Nous furent présentés : enchanté et salamalec.

Ainsi commença la soirée, pépiant maladroitement

Le verre au bord des lèvres, frais et doucereux.

Arrivé d’un dernier couple, le rouge et le noir,

Madame de Rênal et Julien Saurel (plus âgé sans doute)

Avant de tourner autour de la table

Pour s'assoir à la place convenue.

Ballet des verres et des assiettes,

Brouhaha des conversations,

Echange de plats de mains en mains,

Ne pas oublier de s’essuyer la bouche,

Répondre à ma voisine en inclinant la tête,

Et voir l’alchimie prendre progressivement

Jusqu’à ne plus former qu’un groupe

Dont l’unité bien que tardive est cependant réelle.

Telle un chef d’orchestre, tu ordonnes,

Tu pallies aux inattentions des convives

Jouant le maître et la maîtresse de maison

Tour à tour, vin et eau, plat et sauce,

Réponse à la question et question à ton tour,

Dans la tranquillité sereine de l’heure.

Essai d’alcool à la couleur enjôleuse

Avant les mots de la fin, sur le pas de la porte.

06:31 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : campagne, charme et bienséance |  Imprimer

Imprimer