13/02/2011

Maria Elena Vieira da Silva (Lisbonne, 13 juin 1908 - Paris, 6 mars 1992)

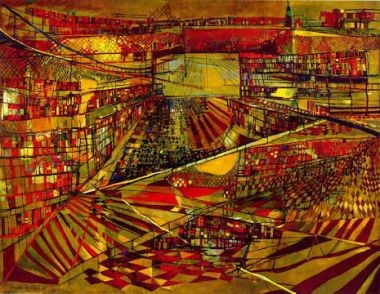

L'œuvre de Vieira da Silva surgit et l'aiguillon d'une douce force obstinée, inspirée, replace ce qu'il faut bien nommer l'art, dans le monde solidaire de la terre qui coule et de l'homme qui s'en effraie. Vieira da Silva tient serré dans sa main, parmi tant de mains ballantes, sans lacis, sans besoin, sans fermeté, quelque chose qui est à la fois lumière d'un sol et promesse d'une graine. Son sens du labyrinthe, sa magie des arêtes, invitent aussi bien à un retour aux montagnes gardiennes qu'à un agrandissement en ordre de la ville, siège du pouvoir. Nous ne sommes plus, dans cette œuvre, pliés et passifs, nous sommes aux prises avec notre propre mystère, notre rougeur obscure, notre avidité, produisant pour le lendemain ce que demain attend.

René Char, 1960.

Ce qui frappe au premier abord, c’est le parfum de tristesse mélancolique que dégagent ses toiles. Pourtant chacun de ses tableaux a pour origine une impression issue de la nature, soit brute, soit agencée par l’homme. Etrange impression à la fois d’écrasement par un assemblage de lignes verticales et horizontales (en quelque sorte une schématisation du cadre de vie) et de légèreté que donne l’architecture à base de matériaux transparents. On y retrouve la préoccupation contemporaine, schématisation jusqu’à l’abstraction dans la direction donnée par l’école du Bauhaus (bien qu’elle soit beaucoup plus riche en couleurs) et en même temps une recherche de vérité dans un absolu dépouillement qui n’est pas loin du seuil de non-désir des philosophes hindous.

Bibliothèque 1949 :

Il n’y a dans ses toiles ni base (la matière), ni même souvent d’atmosphère au sens réel du terme, mais cette toute puissance vibration des formes entre elles transformées en champ d’influence qui exprime la chose en elle-même. Et les formes à leur tour perdent de leur masse pour s’intégrer dans l’énergie de l’ensemble en ne gardant que leurs contours de lignes et le reflet des surfaces. La masse se perd, mais l’énergie s’amplifie. Pourtant elle ne perd pas de vue la réalité des paysages en conservant une perspective, non plus fondée sur la ramification des lignes en un point, mais sur une profondeur fuyante opposée à la platitude d’autres surfaces et un enchevêtrement de lignes.

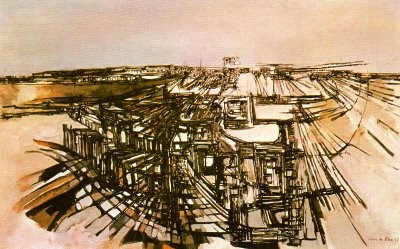

La gare Montparnasse (1957) :

Seule, sans immeubles, sans ville autour, la gare Montparnasse est constituée d’un amas de lignes enchevêtrées qui semblent sans cohérence. Et pourtant, elle nous permet de pénétrer jusque sur le quai d’un train partance, au centre et vers le bas du tableau. Elle s’ouvre entre un lieu d’où l’on vient et un lieu en partance, dont on ne sait ce qu’il sera. Le vent de la liberté invite le spectateur au voyage, un voyage quasi physique, vers les horizons sans fin du fond du tableau. L’ensemble des lignes se concentre vers le lointain, un infini fini, concentration de lignes de fuite, avec, peut-être, au fond une sorte de cathédrale, annonce de visites d’autres villes, enchanteresses. Il y a peu de couleurs, sinon cet ocre qui peut virer au brun à certains endroits, et qui rend l’atmosphère entre deux des instants mythiques où l’on met le pied dans un moyen de transport pour partir vers d’autres cieux connus ou inconnus, qui vont ouvrir une autre vie. Rien ne retient le regard hors de l’amas de la gare, peut-être, sur la gauche, à un horizon proche, des constructions dont on ne sait si elles sont vraies ou fictives. Le reste n’est qu’un désert où seules les rails s’impriment dans le sol et conduisent au loin, hors du regard.

04:10 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art contemporain, vieira da silva |  Imprimer

Imprimer

12/02/2011

Cette immense tenture noire

Cette immense tenture noire

Qui tombe sous mes yeux fatigués

S’entrouvre parfois sur des paysages finis

Réminiscences de mon enfance

D'autres fois, l’azur blanc des cieux

En montre les plis amers aux regards

Comme ces plaies des malades

Qui restent cachées sous les linges

Certains jours, une étrange pâleur

Voile les événements les plus simples

Comme celui d’un reflet sur le café du matin

Ou l’éclat d’un réverbère sur une vitre

Alors ce jour est marqué à jamais

Des senteurs du passé, tièdes et ténues

Jusqu’au moment où le soir survient

Pour enfouir au creux de sa nuit

Les images ensoleillées des jours

D’autres soirs, au creux de notre manteau intérieur

Se construisent dans un tiroir de la mémoire

Des bulles de connaissances oubliées

Elles éclatent au visage de notre indifférence

Et balayent nos doutes sur leur existence

Ce sont des pluies fines, colorées et chatouilleuses

Qui ensorcellent les pensées et les font danser

En tangos endoloris ou en valses alanguis

Fête de la nuit dans le repos du corps

Que tombe la tenture sur ces souvenirs

Ou qu’elle s’entrouvre sur un monde fou

La déraison conduit à partir

Dans les fossés d’eau courante

Jusqu’à une mer acide et verte

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

11/02/2011

Points cardinaux

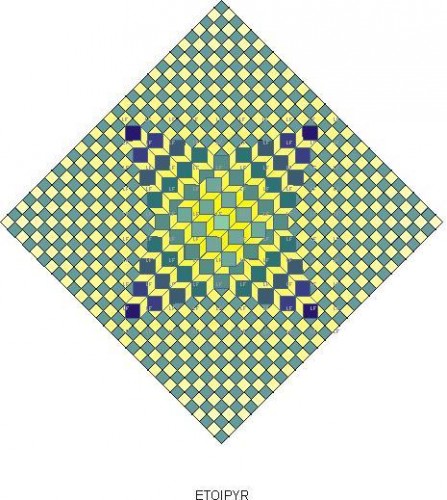

Plusieurs regards au centre donnent des perspectives différentes : au SW et au NE. Pourtant la construction du reste est stable. Dans le petit matin, l'iris se fatigue et s'enchante.

04:37 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, op'art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer

10/02/2011

Trois poèmes d’Henri Michaud, pour chœur mixte de voix solistes et orchestre sans cordes, musique de Witold Lutoslawski (1963)

1. Pensées :

Ecouter : http://www.youtube.com/watch?v=HhEfLhXNlrs

La musique dont la sonorité jaillissante aiguise la perception auditive jusqu’à la rendre sensible à ce qui ne pourrait être qu’un bruit, et les chœurs qui empruntent au texte une musique parlée, mettent le poème en liberté dans une boule de verre à l’intérieur de laquelle il s’agite, se nourrit de lui-même, bat de son propre cœur et rebondit sans cesse sur ses parois incurvées comme si la musique et la poésie s’étaient matérialisées en un animal vivant, sans forme, mais à l’espace bien défini dans son monde verre.

La phrase et l’image du poème, son atmosphère, sont rendues avec une émotion plus intense qu’à sa lecture, bien que les chœurs employés sous une nouvelle forme qui se partage entre la plainte et l’incantation (la phrase du poème prend toute sa consistance, son espace dans cette manière d’être lancée par la voix qui débute en incantation et s’achève dans la plainte mêlée du chœur et de l’orchestre) ne permettent pas de comprendre la signification des mots. Parfois la musique n’est bâtie que sur l’entremêlement des voix dans un chant parlé qui s’éteint dans le rythme de la parole scandée sur des tons différents. D’autres fois, l’atmosphère poétique et musicale est suggérée par les paroles incompréhensibles d’une foule sur lesquelles est scandée une phrase sonore qui, bien que n’étant pas ce qu’on entend habituellement par le mot musique, procure la même émotion et soulève à son tour les questions de la foule qui s’apaise ensuite peu à peu.

Le mode d’expression du chœur présente parfois une analogie avec le chant grégorien, qui, comme une balle qui rebondit sans cesse, pénètre chaque recoin de l’espace auditif sans y laisser les zones d’ombre que possède la voix ordinaire. Il est cependant plus parlé que chanté, bien que cette parole s’étage sur plusieurs notes. La voix du chœur à certains moments se transforme en un véritable instrument de musique qui monte et descend les notes sans marquer la différence d’intervalle qu’il y a entre elles, comme le ferait une corde de violon que le musicien parcourt du doigt d’un mouvement continu.

L’orchestre, sans instruments à cordes, rappelons-le, par la variété des sons, enveloppe de sa sonorité trébuchante et complexe le chœur et les voix. Il constitue une véritable paroi de la boule verre sur laquelle la phrase parlée ou chantée viendrait éclater en bouquet de sons féériques et rebondir moins intensément. D’autres fois, par une inversion naturelle des vibrations de l’espace, c’est l’orchestre qui introduit la phrase poétique du chœur dans une sonorité insolite pour l’éclater ensuite en bulles dans l’oreille comme si une des antennes de la boule de verre par la vibration d’un choc faisait revivre le poème endormi.

v Titres des parties

Ø I. Pensées

§ http://www.youtube.com/watch?v=HhEfLhXNlrs

Ø II. Le grand combat

§ http://www.youtube.com/watch?v=oGAd4t94IrY&feature=mfu_in_order&list=UL

Ø III. Repos dans le Malheur

§ http://www.youtube.com/watch?v=IDhbcn7f1Es

v Analyse

Ø From : http://www.musiquecontemporaine.info/acompo-Lutoslawski.php

Ø Ensemble-Voix. Une œuvre ouverte dans la continuité des "Jeux Vénitiens", surréaliste, avec un côté pittoresque (second poème, le Grand Combat) qui suit la noirceur et la violence de Michaux (le chœur joue le rôle d'une foule assemblée, de plus en plus excitée), avec stridences, contractée par le registre grave de l'orchestre, aux couleurs percussives ; le 1er mouvement est tendu, martelé, le 2ème, scherzo, est plus mélodique, le 3ème (un tube) commence par une passacaille (à 18 variations), suivie d'une toccata explosive, pour finir par un choral subjugant [création : 9 Mai 1963, à Zaghreb (Croatie), par le compositeur à la direction].

v Effectif détaillé

Ø chœur mixte (5 soprano solo, 5 contralto solo, 5 ténor solo, 5 basse solo),

Ø 3 flûte, 2 hautbois, 3 clarinette, 2 basson, 2 cor, 2 trompette, 2 trombone, 1 timbales, 4 percussionniste, 1 harpe, 2 piano ;

v Livret (détail, auteur) : Henri Michaux

Ø I et III tirés de Plume (1938),

Ø II tiré de Qui je fus (1928).

07:02 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, poème, poésie |  Imprimer

Imprimer

09/02/2011

Derrière l'alliance du passé et du présent

Derrière l’alliance du passé et du présent, Qui façonne l’homme à l’image de l’histoire, On soupçonne pourtant un autre regard, Celui du possible, de l’inattendu, Comme un trou de taupe sur le plancher des vaches Ou un coup de poing dans le regard intérieur. Emergence de souvenirs, le passé Se dilue dans l’inadvertance des événements Selon l’humeur, l’honneur et l’humour, et, parfois, l’horreur. Rien n’arrête la folie de l’ouragan griffonnant Sur le crane de l’homme mort En ayant trop vécu et peu créé. D’autres se concentrent sur l’existant, Une gorgée de vin fin, une écharpe futile, La note aigre de l’éléphant assis sur la lune, Ou même le jaune acide des perruches dans l’aube. Tous attentifs au fil de ce qui leur arrive, Ils oublient la fleur de l’existence, le pollen des désirs, Le bouquet des chaleureux embrasements D’un monde renouvelé à chaque moment Par la vertu du délire, par l’ouverture de l’imaginaire, Par la couverture du regard fêlé sur l’inexistant. Qu’adviendra-t-il de ce monde rêvé Sur les hauteurs de Pampelune un jour de déraison ? Sera-t-il exclu des richesses d’un existant Ou inclus dans la lente et lourde côte Des idées déshydratées par l’absence d’écho ? Seuls comptent l’aspiration tenace du large, Les espaces venteux des steppes sans fin, Le vertige des hauteurs montagnardes, Et, surtout, La précieuse indifférence des dimanches Quand, empli d’absence, je descends

Jusqu’à la source de ta lèvre entrouverte.

07:19 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poème, poésie, temps |  Imprimer

Imprimer

08/02/2011

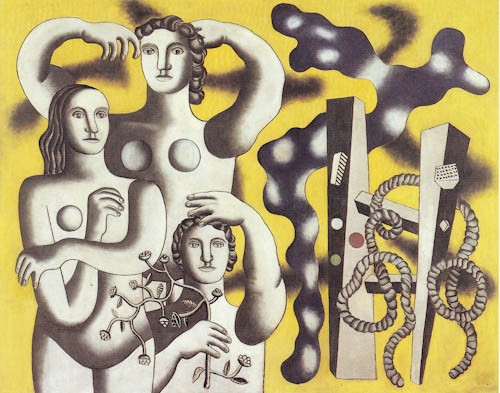

Composition aux trois figures, de Fernand Léger (1932)

Trois figures : deux femmes, un homme ou un jeune homme. L’humanité figée dans l’espace et le temps. Peut-on seulement parler d’attitudes ? Ce serait plutôt une immortalisation du geste, l’homme surpris hors du temps. Ils ne voient pas, ils ne regardent pas. Le regard n’est pas mort, il est au-delà de la mort, dans une région inconnue de l’homme vivant. Figés dans l’éternité, ils sont pourtant animés. Lentement, ils évoluent en gestes éternels et reviennent au point de départ. Pourquoi les imaginer animés ? Seul le mouvement des mains des trois personnages le suggère, arrondi, languissant, mais en mouvement, comme une nage dans l’espace et le temps, une manière de se projeter vers un autre monde, mais comme en apesanteur.

Sans doute est-ce le fond du tableau, un jaune assez cru avec des taches noires qui animent les trois personnages : espace mobile en lente révolution pour l’œil qui s’attarde longuement sur la toile comme sur un rêve. Les objets à la droite du tableau ont probablement une signification : échelle de l’ascension sociale ou spirituelle, peut-être, liens de l’asservissement collectif ou individuel, pure supposition due aux deux boucles dans lesquelles les mains se laisseraient facilement engager. Et cette sorte d’algue, entre les instruments dont nous venons de parler et les personnages, que représente-t-elle ?

Du regard général sur le tableau, après un examen attentif de celui-ci, on imagine l’humanité en marche, d’un mouvement virtuel, mais puissant, contenu dans l’immobilité du regard. On peut également penser à une famille en promenade au cimetière en raison du bouquet de fleurs que tient l'homme au premier plan. Dans tous les cas, attente d’un nouveau monde ou métaphore d’un monde idéalisé.

05:06 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art moderne, humanité |  Imprimer

Imprimer

07/02/2011

Paire de jumelles

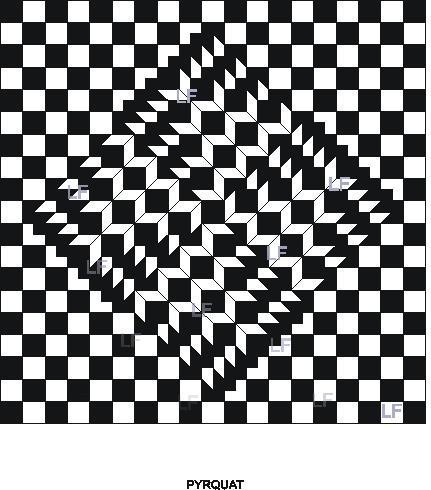

Ombre et relief, les deux paires de jumelles se croisent, s'entrecroisent sans jamais se mélanger. Vous ne pouvez arriver à mettre au point l'ensemble des jumelles d'un coup d'oeil. Vous voyez bien l'architecture de l'une d'entre elles, celle que vous regardez, mais voir les détails de l'ensemble est impossible, à moins de faire tourner son regard autour du centre en l'élargissant jusqu'au point le plus haut. Alors on obtient la perception globale du dessin.

06:53 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, peinture, op'art, art cynétique |  Imprimer

Imprimer