17/04/2011

Les cahiers d’André Walter, d’André Gide

André Walter, dont les cahiers ne sont pas seulement le journal de ses pensées, mais aussi de sa sensibilité, de ses souffrances et de ses joies, est ce personnage mythique que tout écrivain invente à ses débuts, imprégné de ses pensées et de sa sensibilité. Il est à la fois l’endroit et l’envers d’André Gide, adolescent ne sachant encore de quel côté pencher (il hésitera d’ailleurs longtemps), vers une complaisance envers lui-même ou un durcissement de lui-même.

Imparfait certainement dans le style et la pensée, le livre n’en décèle pas moins une surprenante sensibilité, certainement trop grande, car elle devient une obsession, pour un auteur qui n’a pas vingt ans. Ce n’est pas encore le style volontaire et dépouillé des nourritures terrestres, qui, bien qu’empreintes d’une même sensibilité, vibre plus dans sa simplicité.

04:00 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer

Imprimer

16/04/2011

L'aleph

Aleph : Lieu où se trouvent, sans se confondre, tous les lieux de l’univers, vus de tous les angles.

La nouvelle de Jorge Luis Borges, auteur argentin, intitulée l’Aleph, décrit une histoire banale entre l’auteur et un écrivain présomptueux et vain dont le seul travail n’est pas dans la poésie, mais dans l’invention de motifs pour rendre la poésie admirable. Celui-ci prétend détenir sa brillance d’une maison lui appartenant qui doit être démolie. Dans la cave de celle-ci se trouve un Aleph qui lui donne l’inspiration, une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. « L’aleph est la première lettre de l’alphabet de la langue sacrée. Pour la Cabale, cette lettre signifie le En Soph, la divinité illimitée et pure. »

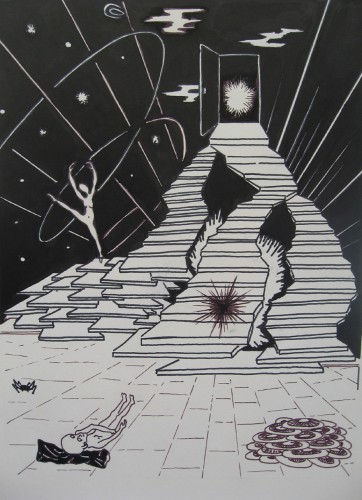

Le dessin représente Borges, installé dans la cave par Carlos Argentino Daneri, le bibliothécaire-écrivain, et sa vision de l’Aleph, petite sphère aux couleurs chatoyantes qui répand un éclat presqu’insurmontable. Les yeux entassés à droite de l’auteur, suggère que chaque chose est vue de tous les points de l’univers.

Borgès est avant tout un métaphysicien. En tant que poète, il tend vers le but principal de toute poésie, c’est-à-dire la transmutation de la réalité palpable en réalité intérieure et émotionnelle. Mais sa métaphysique n’est pas que littérature. Elle est d’abord expérience de l’angoisse, angoisse de l’irréalité du monde des apparences.

De poète, Borgès devint auteur de nouvelles métaphysiques, avec trois grands sujets : le dédoublement (non d’une personne par un double identique, mais de deux personnes opposées ou complémentaires), le voyage dans le temps et la propagation du rêve dans la réalité.

« Sous les métaphores de ces récits se cache finalement une conception idéaliste de la réalité, une métaphysique profondément enracinée dans les expériences obsessives de l’écrivain en tant qu’homme. La multiplicité des masques ramène ici à l’unité d’un seul être, l’auteur. » (E.R. Monegal, Borgès par lui-même, 1970, éditions du Seuil)

05:46 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer

Imprimer

15/04/2011

Le veilleur, qu'est-il ?

Le veilleur, qu’est-il ?

Celui qui succombe à la tentation de l’insomnie

Ou celui qui refuse l’achèvement nocturne de l’existence ?

L’un est passif et s’en relève difficilement.

L’autre est volontaire et activiste.

N’y a-t-il pas d’autres choix ?

Eveillé cette nuit, j’ai su l’état de veilleur

A la perspicacité de ma vision au réveil.

Il n’y a plus qu’à se lever, déambuler,

Puis partir à la découverte de l’envers,

Cet au-delà des sens diurnes,

Pour aboutir à cette absence de moi

Qui me dit plus que tout ce que je suis.

Devenu pellicule transparente,

Je tâte le monde par le vide qui m’emplit,

Et je jouis de cette odeur d’infini

Qui m’enivre et me transporte

Loin du cercle oppressant des pensées.

Echappé de l’esclavage du quotidien,

Je ne suis plus et je suis tout.

Ce ressourcement derrière la réalité

Existe-t-il réellement ?

Au fond, je ne le sais.

Mais je sais néanmoins que ces instants d’aspiration,

Ou d’expiration si vous le préférez,

Sont l’inspiration heureuse de chaque jour.

Le veilleur se surveille,

Tend vers l’absence

Pour se découvrir pleinement,

Cosmétique du cosmos.

06:16 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, nocturne, cosmos |  Imprimer

Imprimer

14/04/2011

Patchouli ou les désordres de l’amour, pièce d’Armand Salacrou (1899-1989)

« Ce n’est pas une pièce de jeunes, c’est la pièce de la jeunesse. », a dit Jean Giraudoux de Patchouli. Oui, le propre de la jeunesse est bien de se poser milles questions et d’essayer de réaliser le rêve qu’elle s’est faite de la vie. Ce n’est que lorsque le rêve n’exalte plus que l’on devient adulte, pensent certains, avec tous les soucis que cela comporte puisque l’espoir s’est assoupi.

Ecoutons comment l’auteur, Armand Salacrou, définit Patchouli. « Il ne sait rien, pas même exactement qu’il n’est pas heureux. Il va l’apprendre. Puis, il ira à la recherche de son bonheur. Il n’a vécu que dans un rêve. Un jour, il voudra vivre dans la vie, mais se sera pour réaliser son rêve. Il lui semble que choisir, que délibérément écarter un sentiment, c’est fausser le problème et qu’on a trop beau jeu. Il met tout en question. Il ne sait pas se contenter d’un sentiment. Il lui faut le rattacher à un autre, jusqu’au dernier qui est le sentiment de son existence, de sa vie. »

Le sujet est grave, c’est la recherche de l’amour véritable ; ce que Patchouli trouvera, non pas matériellement, mais par raisonnement de ses sentiments. Il cherche avant tout à en être maître et il va s’efforcer de faire naître en lui les sentiments de l’amour par la raison. Il n’y arrivera pas, il ne vivra pas l’amour, mais il arrivera à le comprendre en s’incarnant dans le personnage d’un prince qui s’est, paraît-il, tué d’amour pour une comtesse. Il comprendra qu’en réalité le prince ne l’aimait pas, qu’il n’avait pas assez peur des femmes pour les aimer. Car telle est la conclusion de la pièce : aimer, c’est avoir peur de que l’on aime.

Il ne s’agit pas ici d’engager une discussion pour donner une réponse à la question et décider si l’amour c’est la crainte. Il s’agit de vivre avec Patchouli sa vie, sa recherche et sa découverte. Les critiques n’ont pu le faire. « Le rôle d’un auteur est un rôle assez vain. C’est celui d’un homme qui se croit en état de donner des leçons au public. Et le rôle des critiques ? Il est bien plus vain encore. C’est celui d’un homme qui se croit en état de donner des leçons à celui qui se croit en état de donner les leçons au public. » Voilà ce que pense Salacrou des critiques. Un critique ne devrait avoir le droit que de juger de l’adaptation de la pièce et non de décider par lui-même si la pièce est bonne ou mauvaise. C’est à chacun d’écouter vibrer en lui celle-ci et ce n’est pas à un seul d’avoir un cœur pour tous. Peut-être cela vient-il du public lui-même qui est rarement capable d’écouter battre son cœur et qui veut entendre battre celui du critique pour aller écouter battre le sien au théâtre. C’est là un des torts de notre civilisation où tout fonctionne par l’information et la contre-information. Si l’on affirme assez haut les choses, la majorité vous croît, que vous ayez raison ou tort. Or les critiques ont la voix qui porte. Après l’échec de Patchouli, Dullin fait passer dans les journaux d’énormes placards de publicité avec une seule phrase : « Je crois à Patchouli. Charles Dullin. »

Ce qui fait le charme de la pièce, ce n’est pas tellement le thème en lui-même, c’est la façon de le présenter avec poésie, lyrisme, jeunesse. La lecture laisse rêveur et suggère mille questions. C’est bien là sa profondeur.

Salacrou sait nous montrer l’homme à la recherche de sa vie. Comme le dit Patchouli : « Je veux tenter ma vie ! »

09:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, pièce, littérature, amour |  Imprimer

Imprimer

13/04/2011

Méditation de Genèse 1 : du 1er au 7ème jour (suite de Genèse du 29 mars)

"La plus belle et la plus profonde émotion que nous puissions expérimenter est la sensation mystique. C'est la semence de toute science véritable. Celui à qui cette émotion est étrangère, qui n'a plus la possibilité de s'étonner et d'être frappé de respect, celui-là est comme s'il était mort. Savoir que ce qui nous est impénétrable exige réellement, et se manifeste à travers la plus haute sagesse, la plus rayonnante beauté que nos faibles facultés peuvent comprendre seulement dans leur forme la plus primitive, cette connaissance, ce sentiment, est au centre de la vraie religion."

Albert Einstein

Avant le premier jour

* Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre

Ce commencement qui nous semble à l'évidence le commencement des temps, est une mauvaise traduction du mot hébreu "bereshit". Le latin "in principio" et le grec "arche" traduisent mieux le sens intemporel du terme hébreu.

Certains exégètes considèrent ce premier verset comme un résumé de ce qui va suivre. Saint Augustin considère quant à lui qu'il s'agit du premier acte créateur, un acte qui se situe hors du temps. Manifestement, ce ciel et cette terre ne sont pas notre ciel et notre terre, créés aux 2° et 3° jours.

Ce commencement ne marquerait-il pas l'apparition de deux états, de deux possibilités d'être en dehors de l'Etre unique de Dieu. Le premier état serait céleste, divin, mais distinct de Dieu ; le second, évolutif, étant seul imaginable à l'homme. Ce commencement serait donc une limite conceptuelle au‑delà de laquelle la pensée humaine ne peut pénétrer.

Admirons la profondeur du texte en notant que ce premier verset pose en premier lieu le caractère fondamental de notre monde : la dualité. Nous évoluons dans un monde dualiste où rien n'est concevable sans oppositions, différences, changements, impermanence. La pensée humaine elle-même ne peut être qu'en raison de ce caractère dualiste. Au‑delà de la dualité, il n'y a plus de pensée.

* La terre était informe et vide

Ce verset est sans doute le plus fascinant du récit. Il conduit la pensée jusqu'à sa limite : l'absence de quelque chose. Certains diront qu'il s'agit du néant. Ne serait-ce pas plutôt un état virginal. L'univers, ou ce qui sera l'univers, est vierge. Ce sont les eaux primordiales entourées du néant. C'est l'apparition d'un état qui va permettre à un monde nouveau d'être. L'Esprit de Dieu est là, veillant sur cette nouvelle possibilité d'être avant même qu'elle ne soit. Sans ce souffle divin, les eaux ne seraient pas. Cependant les eaux et le souffle divin sont distincts.

Premier jour

Dans cette possibilité d'être que sont les eaux primordiales, Dieu va faire surgir la lumière, premier état matériel de l'univers.

Avant la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, les savants avaient décrit l'univers comme le contenant de deux éléments distincts, la matière et l'énergie. Einstein a montré, dans la célèbre équation E = mc2, que la matière est de l'énergie et que l'énergie est de la matière.

Deux cosmologistes, l'abbé Lemaitre, un jésuite belge, et l'américain Gamow, donnent comme origine à l'univers un prodigieux et unique atome primitif, sorte de noyau de feu fait de pure énergie. Ainsi, la lumière, ou l'énergie, serait bien à l'origine de l'univers. C'est à partir de cet événement que l'espace, le temps, la matière vont pouvoir exister.

Notons aussi que la physique moderne a mis en évidence que la vitesse de la lumière est la plus haute vitesse possible dans l'univers et la seule constante universelle. Sa vitesse ne varie pas en fonction du cadre espace-temps (équation de la transformation de Lorentz).

Enfin remarquons que les savants n'ont encore pu déterminer la nature même de la lumière. Celle-ci, à l'expérience, se révèle tantôt corpusculaire, tantôt ondulatoire. En fait ce sont les conditions de l'expérience, l'observateur lui-même, qui crée le résultat du phénomène observé. Nous sommes ici à la limite des possibilités d'appréhension de l'homme. Celui-ci, spectateur et acteur dans l'univers, est prisonnier de lui-même. Sa raison ne peut aller au‑delà de ce qui constitue les bases de sa propre existence.

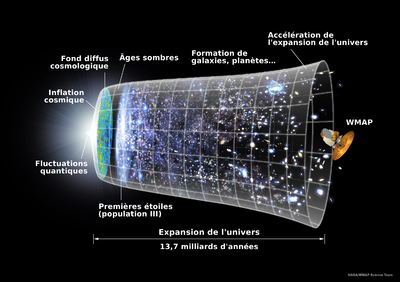

Ce premier jour, c'est le big-bang, proposé en 1927 par le chanoine catholique belge Georges Lemaître. Cette théorie de l’expansion de l’Univers fut ensuite mise en évidence par Edwin Hubble en 1929. Consultez les sites consacrés au big-bang et à la première photo de l'univers:

From : http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang

Deuxième jour

Qui, en regardant le ciel un soir d'été, n'a jamais été saisi par le spectacle angoissant et fascinant de l’univers ? Fugitivement l'être entier se laisse pénétrer par l'immensité de l'espace, par l'inexorable écoulement du temps, par la froideur de la matière stellaire. Empli d'humilité, l'homme entrevoit les limites de la pensée, du savoir, en raison même de sa dépendance cosmique.

Ce deuxième jour est celui où Dieu pose le cadre de notre monde : cadre conceptuel dans lequel la pensée va pouvoir s'exercer, cadre matériel qui est l'univers. Séparant les eaux du dessus des eaux d'en dessous, Dieu limite l'univers et en fait quelque chose de fini, un système propre à lui-même, se développant selon ses lois propres. Après avoir fait apparaître l'énergie et par là la matière originelle, il la limite dans l'espace et par là dans le temps.

C'est encore Albert Einstein qui, dans la théorie de la relativité générale, mit en évidence que l'univers pouvait être décrit comme un "continuum à quatre dimensions" : l'espace (à trois dimensions), le temps (quatrième dimension) et la masse sont indissociables. Toute réalité existe la fois dans l'espace et dans le temps, et les deux sont inséparables. L'espace est simplement l'ordre de relation des choses entre elles. Si rien ne l'occupe, il n'est rien. En d'autres termes, sans matière, pas d'espace. Et de même que l'espace est seulement un ordre possible des objets matériels, de même le temps est seulement un ordre possible des événements.

L'univers se définit donc par la masse de matière qu'il contient. Cette masse originelle reste fermée sur elle-même, immense courbe cosmique close. Dans cet univers, il n'y a pas de lignes droites, seulement de grands cercles, et l'espace, quoique fini, est sans limites.

Une bulle de savon ridée à la surface en est peut-être la meilleure représentation. L'univers ne se trouve pas à l'intérieur de la bulle de savon, mais à sa surface, et nous devons toujours nous souvenir que, tandis que la surface de la bulle de savon a deux dimensions, la bulle de l'univers en a quatre, trois dimensions d'espace et une dimension de temps. La substance à travers laquelle la bulle a été soufflée, la mousse de savon, n'est qu'un espace vide. De plus, les observations astronomiques ont montré que toutes les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres à des vitesses considérables comme si la bulle de savon grossissait en permanence.

Voir : http://ciel.science-et-vie.com/2010/07/05/lunivers-entier...

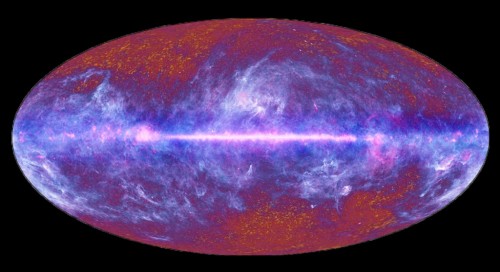

Photo de l'univers prise par le satellite Planck. Depuis sa lointaine orbite, parallèle à celle de la Terre, à 1,5 million de km d’ici, le télescope spatial de l’Agence spatiale européenne (ESA) vient tout juste d’achever la première partie de sa mission : scanner le ciel entier avec son télescope.

Enfin, cet univers fini n'est pas seulement une limite matérielle pour l'homme. Il représente également une limite conceptuelle, c'est à dire qu'il limite la pensée qui ne peut fonctionner que dans le cadre espace-temps-objets.

Jean E. Charron, auteur d'une théorie unitaire de l'univers, fait apparaître trois niveaux successifs d'appréhension du monde qui nous entoure :

- Le connu, qui s'appuie sur l'observation (méthode phénoménologique), mais qui ne peut faire abstraction de l'observateur. Son langage dit objectif s'appuie sur la notion d'objets.

- Le réel, qui est une généralisation du connu permettant d'accéder à une description de la nature indépendante de l'observateur. Son langage est symbolique. Ainsi la géométrie est le langage approprié à une description de l'univers.

- Enfin, ce n'est pas parce que l'on décrit l'univers au moyen de la géométrie que l'univers est de la géométrie. Ce qu'est l'univers, nous n'en savons rien. Nous n'en connaissons que l'image rationnelle que s'en est faite l'intelligence rationnelle. On ne peut savoir "ce qu'est l'univers" que par intuition, et, par définition, l'intuition est personnelle, donc ne peut constituer les éléments d'une science. Elle ne peut s'exprimer, se faire partager, qu'à l'aide d'un langage symbolique qui ne donne qu'une description et non ce qui "est".

Conclusion

A chacun de poursuivre au‑delà cette méditation : apparition de la vie végétale, puis animale, enfin de l'homme. Elle nous a conduits de l'origine du monde à l'homme. Nous avons vu que le problème de l'appréhension de cette origine est moins matérielle que conceptuelle : la pensée rationnelle, fondée sur la dualité, ne peut aller au‑delà d'une certaine frontière. Le monde englobe l'homme ; l'homme, en tant qu'être matériel, est inséparable de l’univers ; il ne peut donc en franchir les limites.

En appendice et à titre de curiosité sur ces réflexions qui ne sont pas nouvelles, empruntons ces dix propositions aux "Commentaria en scripturam sacram", de Cornélis Cornelissen von des Steen (1567-1637), jésuite belge, professeur d'écriture sainte à Louvain, puis à Rome.

1. Le monde des corps n'est pas éternel, car il a été créé par Dieu au commencement des temps.

2. Toute la création n'a pas eu lieu en un moment, mais elle s'est parfaite peu à peu dans les ères successives.

3. Le premier état de la terre était chaotique.

4. Le premier phénomène dans notre monde fut une grande lumière, ou un feu.

5. La loi que Dieu s'est imposée en créant le monde, c'est que les choses les plus simples et imparfaites apparussent d'abord et que les plus parfaites et complexes se produisent ensuite.

6. La terre, qui plus tard devait apparaître comme sèche et commencer à se couvrir de verdure, a émergé des eaux.

7. Pendant quelque temps, il n'y eut sur terre nulle vie, ni végétale, ni animale.

8. Les plantes terrestres ont émergé avant que les êtres nageant, rampant, marchant, eussent animé les eaux, l'air et la terre.

9. Les mammifères ne sont nés qu'après d'autres animaux moins parfaits et tandis que déjà les eaux grouillaient d'animaux divers.

10. La création de l'homme marque la fin du règne animal.

|

|

08:11 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : méditation, univers, théorie unitaire, relativité |  Imprimer

Imprimer

12/04/2011

Parabole soufie

Ecoute une parabole soufie :

Un homme frappe la nuit à la porte de sa bien-aimée. Elle demande de l’intérieur : « Qui est-ce qui frappe ? » Il répond : « C’est moi ». « Va-t-en », répond-elle avec dureté. Furieux et déçu, il s’en va.

Il essaie d’oublier sa bien-aimée en se livrant aux plaisirs du monde. Il n’y arrive pas. Il sent un vide immense et au bout de quelques années, il se tient à nouveau devant la porte de sa bien-aimée. Elle demande à nouveau : « Qui est-ce qui frappe ? » et il répond une fois encore : « C’est moi ». Et la dure réponse tombe à nouveau : Va-t-en ». Mais elle ajoute cette fois-ci une parole énigmatique : « Pourquoi ne trouves-tu pas le mot qui me ferait t’ouvrir ? »

Il se retire abattu, mais non pour aller au monde, mais vers la solitude. La sagesse grandit peu à peu dans son cœur, son amour se fait moins passionné, mais plus profond. Cet amour le conduit, maintenant paisible et humble, encore une fois jusqu’à la maison de sa bien-aimée. Il frappe doucement. Elle demande : « Qui frappe ? » Il répond silencieusement : « C’est toi ! » Et la porte s’ouvre immédiatement.

Le soufisme est un mouvement mystique apparu au VIIIème siècle dans l'islam. Initialement né dans l'orthodoxie sunnite, il a également influencé les chiites. Les soufis se sont organisés en confréries fondées par des maîtres spirituels. Chaque soufi se rattache à une "chaîne" qui représente sa généalogie spirituelle, grâce à laquelle il est relié par différents intermédiaires au Prophète.

Selon les soufis, toute existence procède de Dieu et Dieu seul est réel. Le monde créé n’est que le reflet du divin : "L’univers est l’Ombre de l’Absolu". Percevoir Dieu derrière l’écran des choses implique la pureté de l’âme. Seul un effort de renoncement au monde permet de s’élancer vers Dieu : "L’homme est un miroir qui, une fois poli, réfléchit Dieu". Le Dieu que découvrent les soufis est un Dieu d’amour et on accède à Lui par l’Amour : "Si tu veux être libre, sois captif de l’Amour".

04:40 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, soufisme, divin |  Imprimer

Imprimer

11/04/2011

Un dimanche matin

On y pense déjà la veille, sans le dire, moutonnant en soi-même un plan ou plutôt des interrogations : trainasser dans son lit en lisant un bon livre, se lever tôt pour aller courir loin et longtemps, faire du rangement dans les notes accumulées ? Et puis, l’on se dit que ce n’est que samedi et le samedi reste fébrile bien qu’on ne travaille pas. Alors, on verra demain.

Et le lendemain arrive. Comme tous les matins, on ouvre un œil, on regarde dormir l’amour de notre vie et soudain, on se dit que c’est dimanche, jour spécial, qui peut en un instant virer de l’ennui à l’intérêt, de la solitude à la réunion de famille, du cocon maison aux foules anonymes. Mais pour le moment, le nez enfoui sous le drap, l’œil clair malgré tout, l’on se demande que faire ou même comment ne rien faire.

Alors, on se lève, doucement, et on va à la cuisine, préparer un café : mettre de l’eau fraiche dans le réservoir, ajouter le filtre de papier, puis laisser couler de la boite au cratère de la cafetière le sable brun-noir jusqu’à ce que l’on juge qu’il y en a trop. Alors, avec une cuillère, remettre un peu de poudre dans la boite, jusqu’à ce que l’équilibre soit trouvé, jamais vraiment en équilibre, mais plutôt dans l’attitude fallacieuse des enfants qui estiment qu’ils en ont fait assez et qu’il faut passer à autre chose. Puis, on regarde par la fenêtre et comme celle-ci donne sur l’est, les premières lueurs du jour apparaissent. Les gargouillis de la cafetière viennent troubler cette contemplation et rappellent ce besoin vital, le matin, de boire un breuvage chaud, au goût défraichi parfois, ou même un peu écœurant lorsque la veille le repas fut prolongé. On revient vers la cafetière qui déjà a déversé son arôme dans l’air de la cuisine, envahissant peu à peu le salon, sans cependant atteindre la chambre où dort encore l’aimée. On se verse une tasse de café, on y ajoute un peu de lait et on boit en regardant le jour se lever.

C’est décidé, grasse mate jusqu’à 10h, les pieds sous la couverture, le livre sur le ventre, pendant que l’aimée se rendort dans le creux de votre épaule. Je me laisse aller à la rêverie imposée par la lecture, l’imagination galopante, le corps écrasé sur le lit, là où je l’ai posé quelques minutes auparavant. Une heure ? Déjà !

Le charme est rompu par la remarque. Partir, prendre la voiture et rouler où bon nous semble, c’est-à-dire n’importe où, en ayant cependant ausculté la carte et longuement discouru sur une promenade dont le seul but est de nous décharger de la responsabilité d’une occupation culturelle ou intellectuelle en un dimanche comme les autres, sous un ciel gris et tiède. S’habiller, déjà ? La moitié de la matinée s’est à peine écoulée que le ressort est de nouveau tendu, prêt à être déclenché pour remettre en route la machine humaine, la faire active et vivante.

Qu’elle était bonne cette matinée où ne rien faire signifie se laisser faire !

04:56 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimanche, grasse matinée |  Imprimer

Imprimer